2Jul

※記事内にプロモーションが含まれています。

※画像をクリックすると新しいタブで開きます。

ダウ理論は、相場の構造を理解して自分でトレード判断できるようになりたいトレーダーにとって、最初に身につけるべき核となる理論です。ダウ理論を使えば、インジケーターに頼らず、「値動きそのもの」からチャンスを掴む力がつきます。この記事は「どこでエントリー・利確すればいいか迷う」「インジケーターに振り回されてる気がする」「トレンドの転換点が分からない」、そんな方に役立つ内容になってます。

1章 ダウ理論とはどんな理論か

ダウ理論は「トレンドの判断」に用いるテクニカル分析の理論です。

ダウ理論は、もともとは、株式市場の価格変動を分析するための理論であり、アメリカの証券アナリストであるチャールズ・ダウ(Charles Dow)氏が19世紀末に提唱しました。

ダウ氏は、「株式市場の動きには一定の法則があり、それを理解することで”トレンド”を把握できる」と考えました。

ダウ理論の強みは、トレンドの方向性を客観的に判断できることです。

高値・安値の切り上げ/切り下げによって「上昇トレンド・下降トレンド・レンジ」が区別できるので、感情や思い込みに左右されず、相場の構造に基づいた判断が可能になります。

また、トレンド方向が明らかなときにのみ仕掛けることで、無駄なエントリーを減らすフィルターの役目も果たせます。

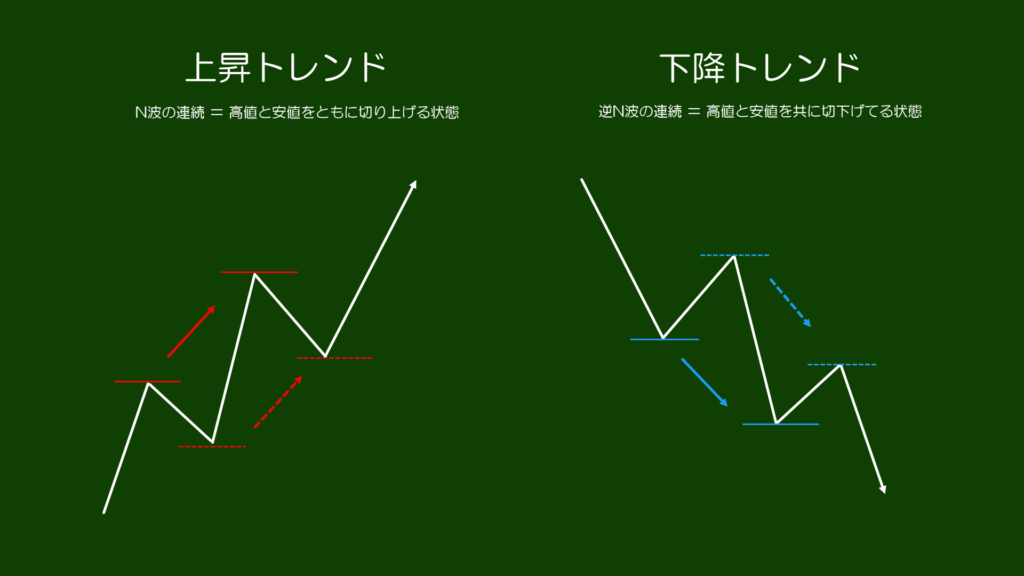

トレンドの定義

ダウ理論では、高値と安値が共に切り上がってる状態を上昇トレンド、高値と安値が共に切り下がってる状態を下降トレンドと定義しています。

別の表現をするなら、

- 上昇トレンドとは、N波が連続する状態

- 下降トレンドとは、逆N波が連続する状態

つまり、ダウ理論では、N波(または逆N波)の連続性が重視されています。

また、「N波(または逆N波)の連続性」が重要ということは、

- 上昇トレンド中は、”高値の更新”を重視(安値を騙すことがある)

- 下降トレンド中は、”安値の更新”を重視(高値を騙すことがある)

高値や安値を更新できなければ、「N波(または逆N波)の継承が中断された状態」とみて”レンジ”を疑います。

トレードの基本戦略は”トレンド・フォロー”なので、

- 上昇トレンドは、”押し目”を待って買う

- 下降トレンドは、”戻り目”を待って売る

この基本戦略の実行に”ダウ理論”は欠かせません。

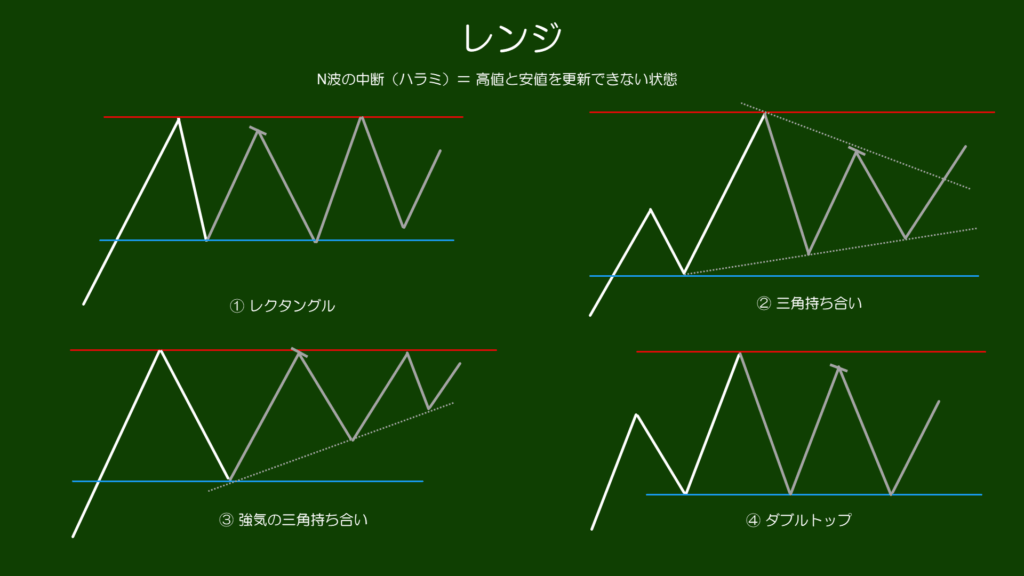

レンジの定義

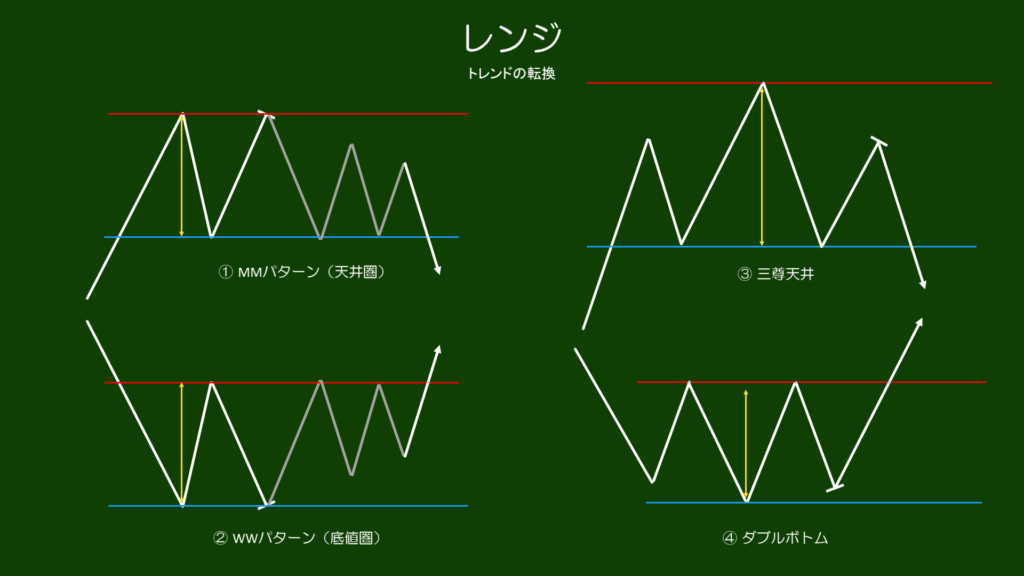

ダウ理論では、高値と安値のいずれも更新されない状態を”レンジ”と定義します。

これは、上昇N波や下降逆N波の連続性が途切れている状態のことです。

このような相場環境では、方向感が失われ、高値を更新できない上昇N波、または、安値を更新できない下降逆N波の中で価格が行き来することになります。

ボクはこの状態を、トレンド波動の内側で“親波”に包み込まれた構造として、”ハラミ波”と定義しています。

レンジを「単なる横ばい」と見ず、波の継承が止まった状態=ハラミ波として捉えることで、その後のブレイクや転換を、より高い解像度で読み解くことができるようになります。

レンジは、トレンドの中段局面または転換局面で出現しやすく、いわば“溜め”のフェーズです。

買い手と売り手が拮抗し、方向感を失っている状態でもあり、ポジションの溜まり場として、多くの未決済ポジションが蓄積されていきます。

やがて、価格がレンジを明確にブレイクアウトすると、その内部に蓄積されていたポジションは、損切り・利確といった決済注文として一気に市場に放出され、その動きが、新たなトレンドの発生を加速させる燃料となります。

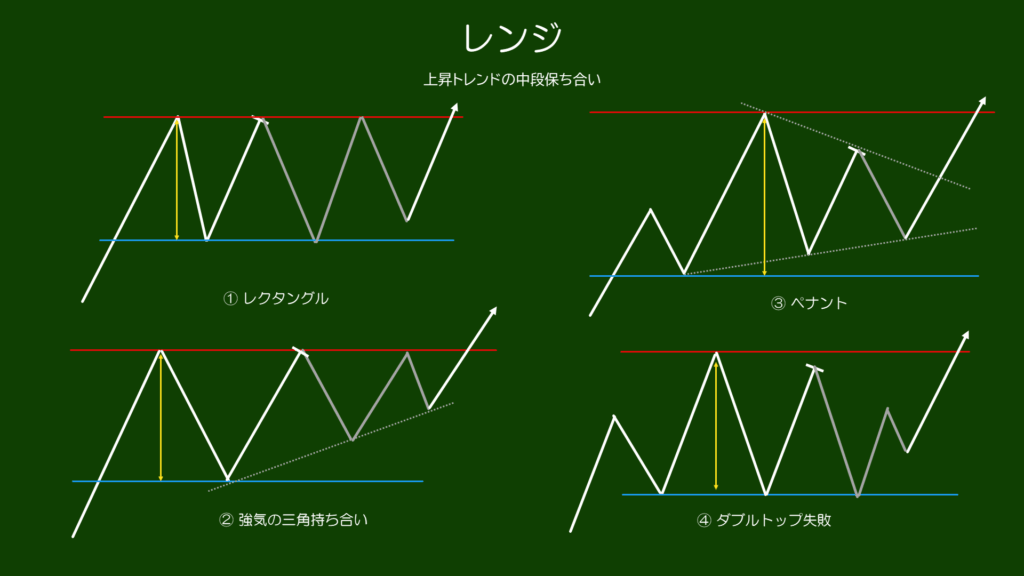

トレンドの中段局面

たとえば、上昇トレンドの中段保ち合いとは、上昇N波の連続性が継承されず(=前回高値を更新できない)、階段の踊り場のようになる現象です。

その後、価格が保ち合いを上放れすることで、上昇トレンドが再開されます。

このときのブレイク・アウト戦術は、レンジ上限(=赤レジスタンス・ライン)をブレイクさせた波の押し目買いです。

レンジ・ブレイクの狙い方については、こちらの記事をご参照ください。

また、レンジ・ブレイクの前にエントリーすることも可能です。

このときの戦術は、レンジ内のポジションの溜まり具合(経過時間)を見ながら、レンジ下限(=青サポート・ライン)を基準に、安値切り上げポイントで買います。

こちらのエントリー方法については、こちらの記事をご参照してください。

トレンドの転換局面

トレンドの転換局面でも、N波(または逆N波)の連続性が途切れます。

たとえば、上昇トレンドの転換局面によく出現する①MMパターンでは、レンジ下限(=青サポート・ネックライン)を下に割ることで、それまでの上昇トレンドが崩れ、下降トレンドに転換する確率が高まります。

- 上昇トレンド中に高値を更新できなくなる

- 下降トレンド中に安値を更新できなくなる

こうなったら、トレンドの中段局面や転換局面を疑いましょう。

2章 ダウ理論の6原則

1.価格は全ての事象を織り込む

価格はニュース・世界経済・戦争・災害・投資家の心理など、すべての情報を反映しています。

つまり、「チャートに現れる値動きこそが、すべての情報の集約結果である」という考え方です。

ダウ理論の6原則のうち、もっとも哲学的かつ本質的な原則といえます。

「チャートはすべてを語る」

これは、「値動きのプロセスに重きを置く」という、テクニカル分析の根幹を支える哲学です。

長期的な未来を予測する”長期トレード”なら、ファンダメンタルズを重視しますが、短期トレードは、値動きのプロセスを適切に解釈できることが重要です。

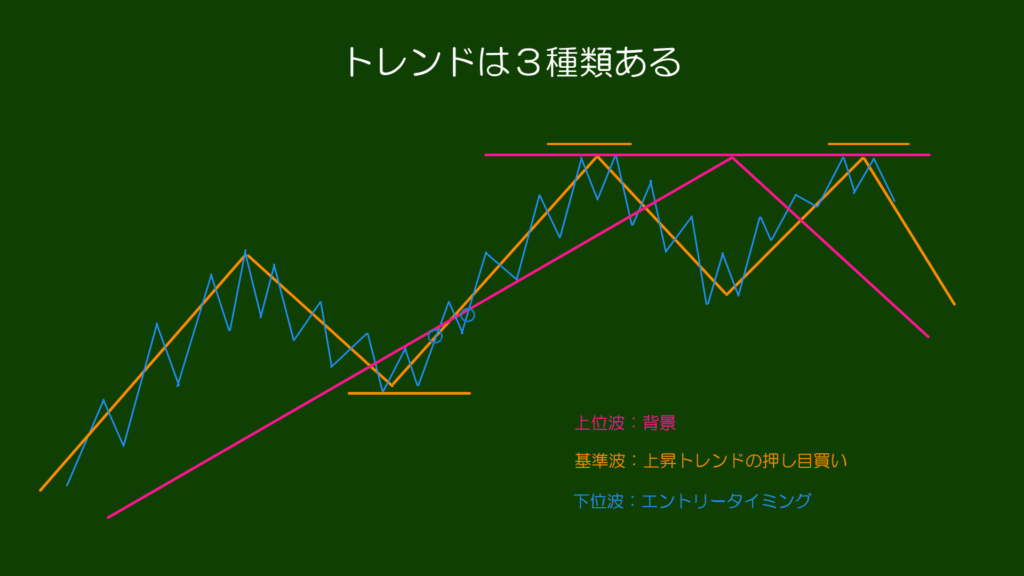

2.トレンドは3種類ある

ダウ理論では、次の3つの波が定義されています。

- 長期トレンド:1年から数年のトレンド

- 中期トレンド:長期トレンドと逆行する数週間から数ヶ月のトレンド

- 短期トレンド:数時間から数週間のトレンド

この原則を短期トレードに応用する場合、

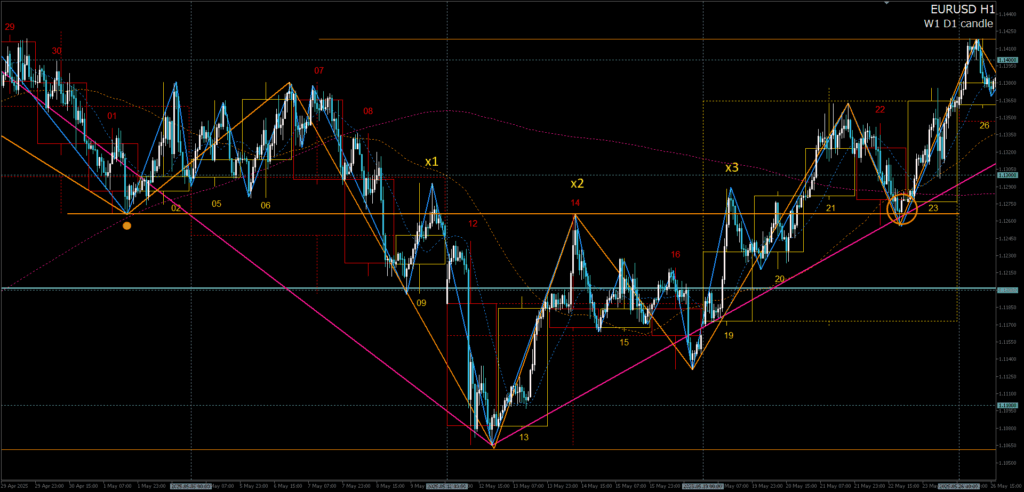

たとえば、一週間に1トレード程度の”週トレード”なら、基準波を4時間足の波、上位波を日足の波、下位波を1時間足の波とします。

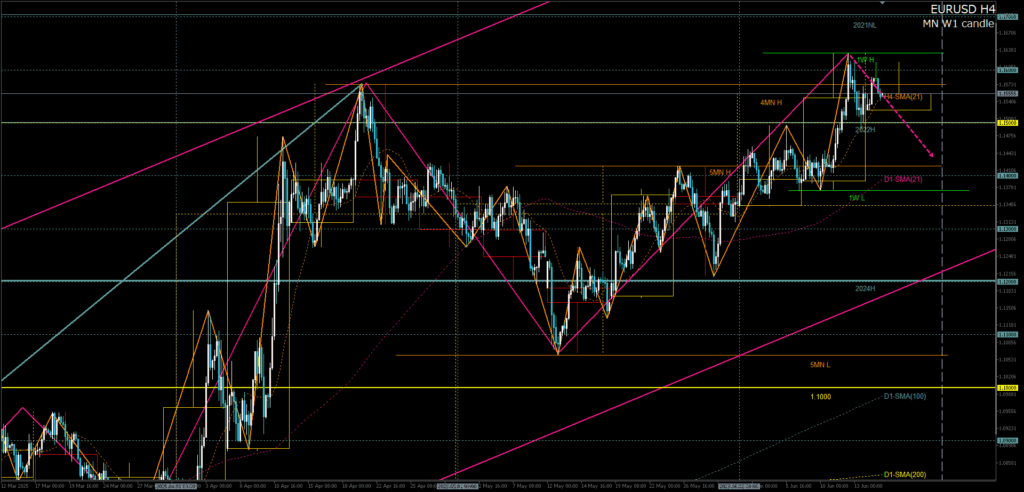

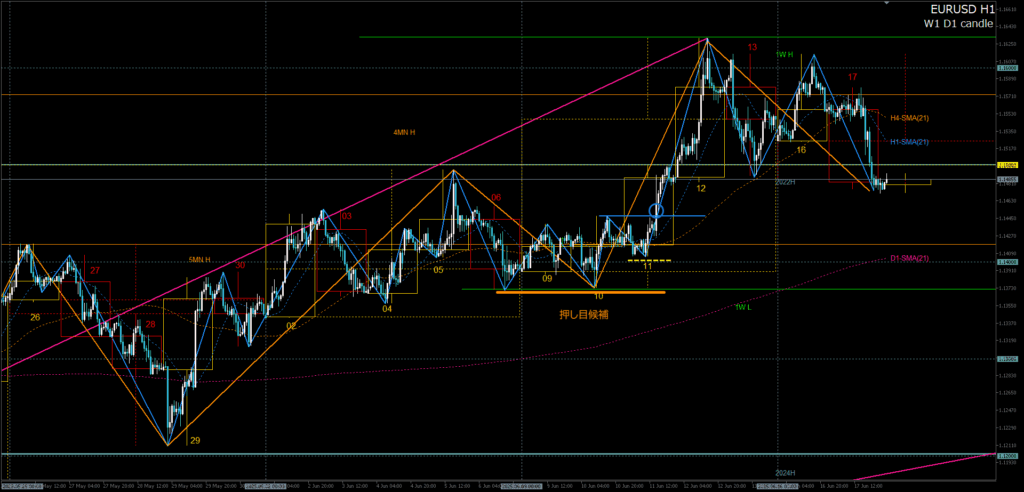

上図のように、日足のレジスタンス・ラインまでアゲ余地があるなら、4時間足波の押し目候補に、1時間波のトレンド反転パターンを待って買います。※青丸のポイント

一日に1トレード程度の”デイトレード”なら、時間軸をダウンサイジングして、基準波を1時間足の波、上位波を4時間足野並、下位波を15分足の波とするといいでしょう。

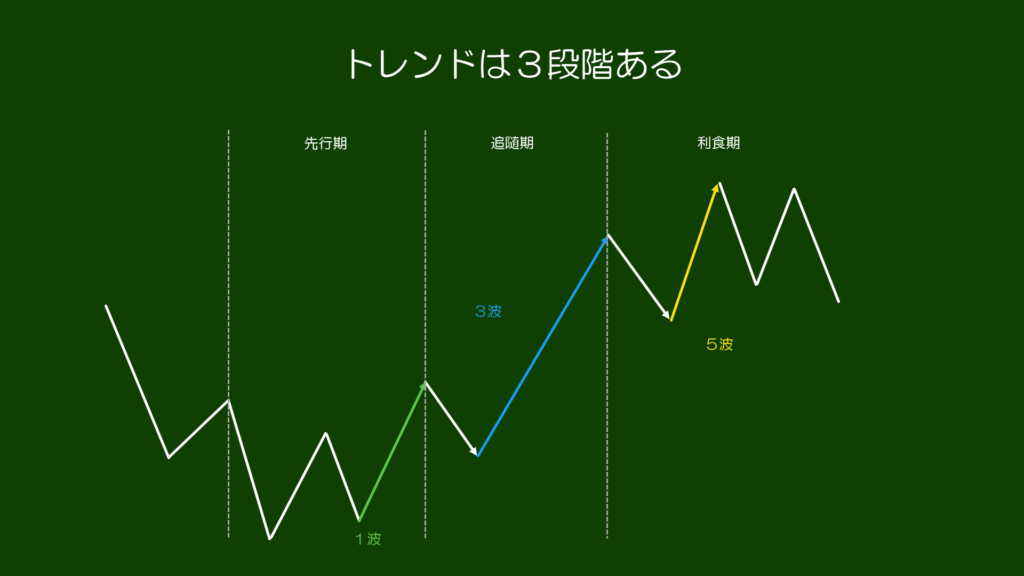

3.トレンドは3段階ある

先行期

主に逆張りを得意とするトレーダーがトレンド転換を見越してポジションを持つのが先行期です。

ただし、この上昇1波が成功するには、「それまでの下降トレンドを反転させるだけの上位足のサポート」が必要になります。

追随期

この時期は、トレンド転換に気づいたトレーダーが次々に参入してきます。

上昇3波の初動は絶好の買い場で、「売りの手仕舞い(利確+安値掴みの損切り+撤退)と新規の買い注文が重なる」ことでダブルの買い圧力が発生するため、大きく価格が動きます。

利食期

先行期や追随期の買いポジションの利益確定の決済が行われます。

また、「明らかに上昇してるから買い」と考えるトレーダーが、高値を掴みやすいのもこの時期になります。

上昇5波はよく急騰しますが、トレンドが継続する可能性は、上昇3波に比べ著しく低下しているので、もしう買うなら短期決済を心掛けましょう。

ちなみに、エリオット波動論は、ダウ理論における「トレンドは3つの段階で構成される」という基本原則を、より詳細かつ体系的に発展させた理論です。

ダウ理論は1900年前後に提唱され、その後、1930年代にラルフ・ネルソン・エリオットがこのダウ理論に影響を受け、相場の動きを「5つの推進波と3つの修正波」に分類する独自の波動理論(=エリオット波動論)を発表しました。

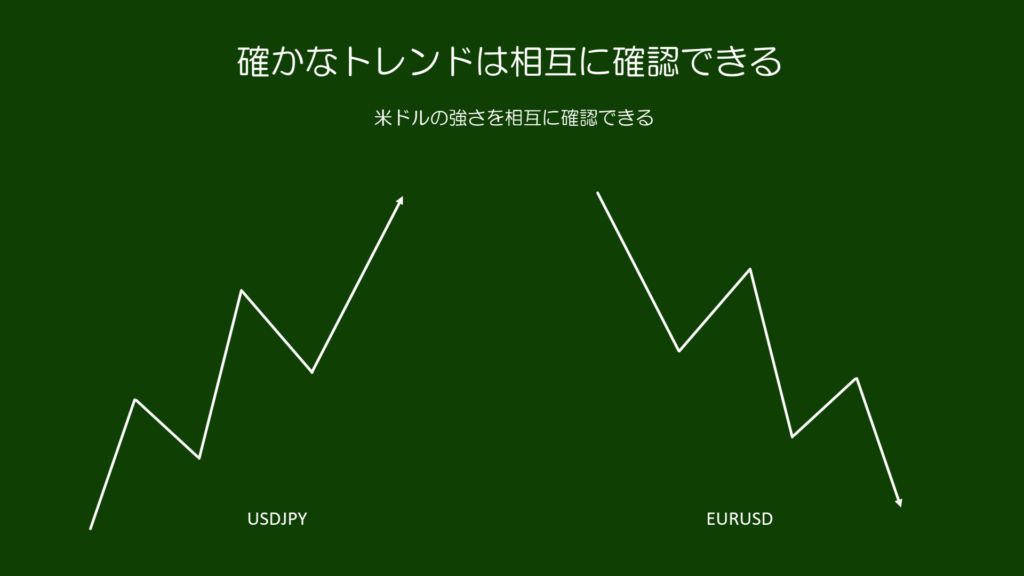

4.確かなトレンドは相互に確認される

この原則は、FXでも応用でき、相関のある通貨ペア同士でトレンドが一致しているかどうかで判断します。

たとえば、ドル円が上昇していて、ユーロドルが下降しているなら、共通して”ドル買い”が起きているため、”ドル高トレンド”は相互に確認されます。

この場合、「ドル高トレンドは本物だ」と判断でき、トレンドフォローがしやすくなります。

あるいは、ポンド円と豪ドル円が共に上昇しているなら、共通して”円売り”が起きているため、”円安トレンド”が複数のクロス円で相互に確認されます。

この場合、「円安トレンドは本物だ」と判断でき、トレンドフォローがしやすくなります。

逆にドル円とユーロドルが共に上昇するケースは注意すべきです。

この場合、「ドルが強いのか弱いのか」が不明なので、トレンドの信頼性が下がります。

ドル円でドルを買うなら、ユーロドル、ポンドドルなどでも、ドル買いが起きているか確認するのが賢明です。

5.トレンドは出来高でも確認できる

FXは株式のように中央取引所がないため、全体の出来高はわからないので、ブローカーごとの”ティックボリューム(tick volume)”で判断するしかありません。

株式の出来高が実際の売買数なのに対し、FXのティックボリュームは価格変化の回数です。

FXでは「出来高によるトレンド確認」はできませんが、このティックボリュームを用いることで、“勢い”や“関心度”を測ることが可能です。

たとえば、レートが下降中であるにも関わらず、ティックボリュームが減少しているなら、「売りの勢いに陰りが出てきた」と判断できます。

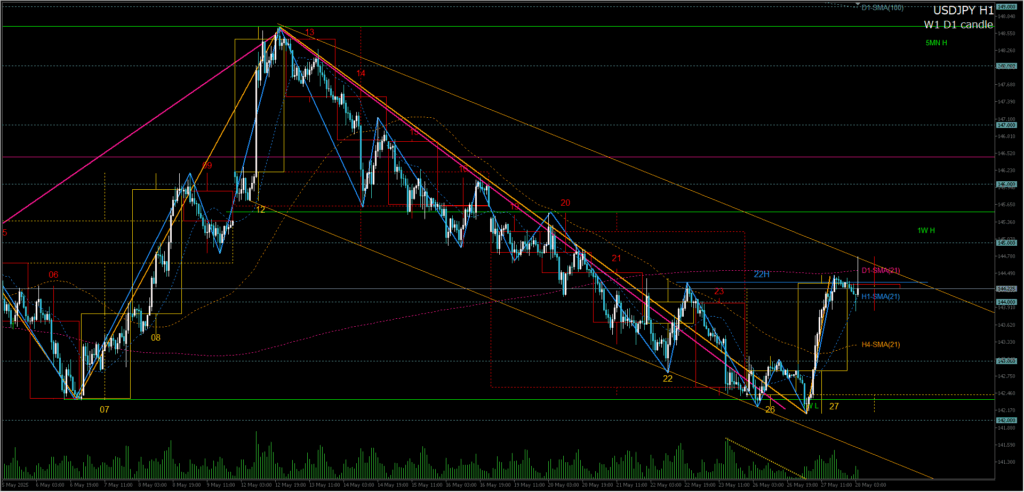

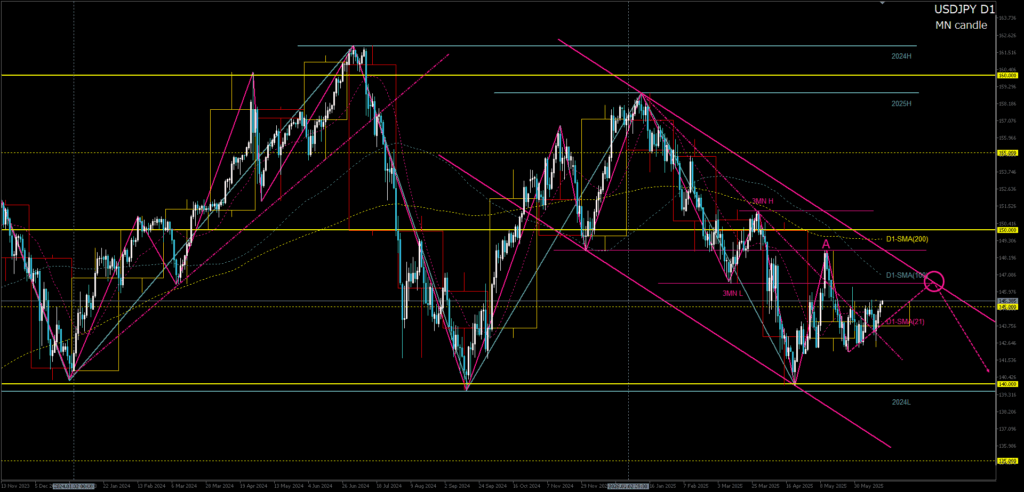

上図をみると、ドル円は下降中ですが、先週安値サポートへの警戒感から、“売りの関心”が徐々に後退しています。

そのため、市場全体としても様子見ムードが強まっており、新たな材料待ちといった雰囲気が感じられます。

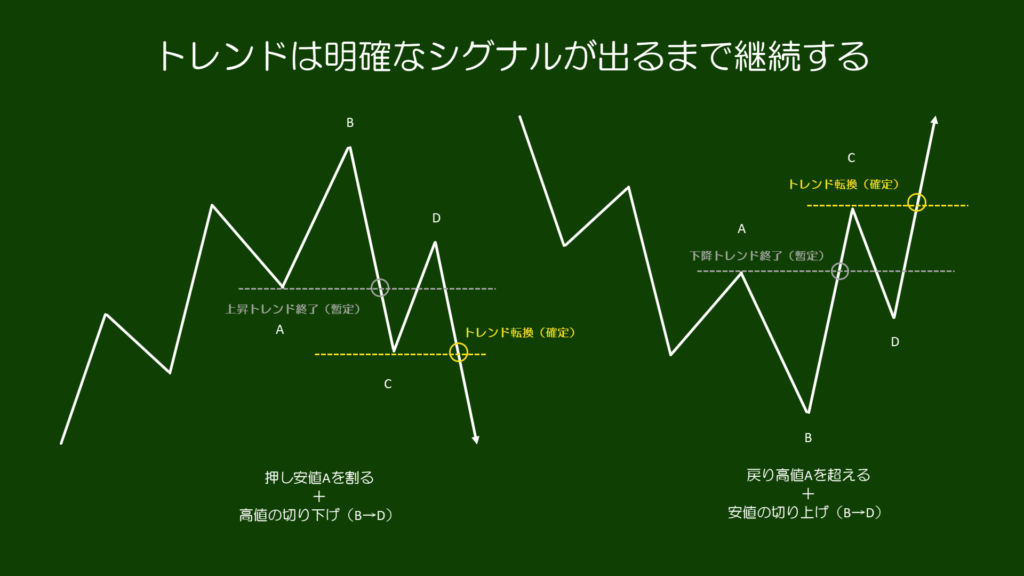

6.トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する

ダウ理論のトレンド転換の条件は2つあります。

上昇→下降トレンド転換(左)の場合

条件1.直近安値を明確に下抜ける

上昇トレンド中に形成された”押し安値”を下に割ることは、「上昇トレンドの継承が崩れた」ことを意味し、買い手の支配が崩れたサインになります。

条件2.直近高値を更新できずに高値を切り下げる

この現象は、買いの勢いが失速し、売り圧力が優勢になったことを示唆します。

この「高値切り下げ」は、下降トレンド入りの重要なシグナルです。

この2条件が揃うと、トレンド転換シグナルと見なされ、本格的に売り手のターンが始まります。

ただし、上位足の背景次第では、トレンド転換に失敗したり、レンジに移行することもあります。

安値Aの下抜きで「直近安値の下抜け」が起き、続いて、安値Cの下抜きで「高値切り下げ」が起きています。

この連続した2つの動きで、トレンド転換(黄◯)ポイントが確定しました。

下降→上昇トレンド転換(右)の場合

条件1.直近高値を明確に上抜ける

下降トレンド中に形成された”戻り高値”を上に抜くことは、「下降トレンドの継承が崩れた」ことを意味し、売り手の支配が崩れたサインになります。

条件2.直近安値を更新できずに安値を切り上げる

この現象は売りの勢いが失速し、買い圧力が優勢になったことを示唆します。

この「安値切り上げ」は、上昇トレンド入りの重要なシグナルです。

この2条件が揃うと、明確なトレンド転換シグナルと見なされ、本格的に買い手のターンが始まります。

ただし、上位足の背景次第では、トレンド転換に失敗したり、レンジ相場に移行することもあります。

高値Aの上抜きで「直近高値の上抜け」、続いて、高値Cの上抜きで「安値切り上げ」が起きています。

この連続した2つの動きで、トレンド転換(黄◯)が確定しました。

注意点として、グレーラインを下抜け(または上抜け)ただけだと、それまでのトレンドが暫定的に終了しただけで、”トレンド転換”は確定していません。

また、トレンド転換も絶対ではなく、あくまで、戦略的判断の根拠が強くなるという意味です。

たとえば、左のケースにおいて、安値Cで買われて高値を更新したり、右のケースでは、高値Cで売られて安値を更新するなど、上昇トレンドの安値下抜けや、下降トレンドの高値上抜けは”ダマシ”になることがよくあります。

ダウ理論のトレンド転換シグナルの覚え方は、

上昇→下降トレンドの転換シグナルは逆N波動の完成

下降→上昇トレンドの転換シグナルはN波動の完成

このように、覚えると良いでしょう。

また、「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」という大原則に則って、損切りや利確の位置を「それまでのダウが崩れる」ポイントに置くのも良い方法です。

シンプルで理屈にかなった、損切りや利確のルールを決めておけば、判断に躊躇することがありません。

3章 ダウ理論の限界

ここからは、ダウ理論を知るだけでなく、実践にどう取り入れていくのかを解説します。

ダウ理論は、あくまで、「トレンドを判断するための抽象概念」なので、実践的な判断において”曖昧さ”や”誤認”が生じやすくなっています。

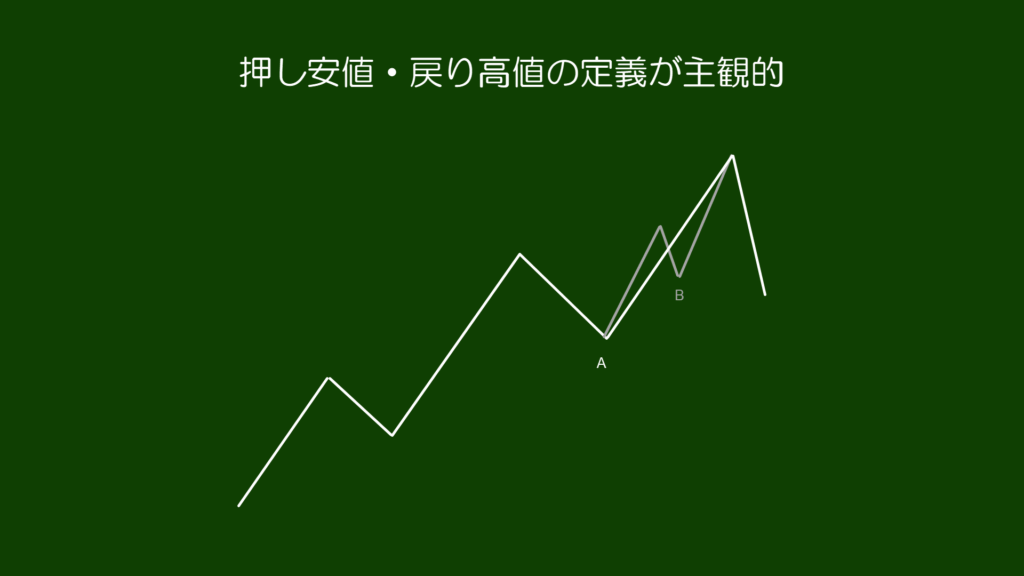

1.高値・安値の定義が主観的で曖昧

そもそも、ダウ理論の押し安値と戻り高値を、どうやって決めるのか?

ここがまず、ダウ理論を用いてチャート分析するときに悩むポイントです。

たとえば、上図のような場合、安値Aを重視する人は、下がったところで”押し目買い”を狙いますが、安値Bを重視する人は、”トレンド転換”を疑っています。

特に波形が複雑なケースでは、押し安値や戻り高値の判断がトレーダーによって分かれることが多く、客観性に欠けるため、再現性のあるトレードルールを構築しづらいという側面があります。

この問題を解決するには、【完全解説】FXの波が見えるようになる!正しく捉えて機械的に描く方法を全公開などを参考に、波を捉えるルールを決めて、それに従うことです。

そもそも、波の描き方に決められたルールはありませんが、独自のルールに理にかなっていて一貫性があれば問題ありません。

2.目線を切り替える「基準」が複数ある

ボクもそうでしたが、FX初心者が「目線を切り替える基準が2つある」と気づいたとき、必ずと言っていいほど戸惑います。

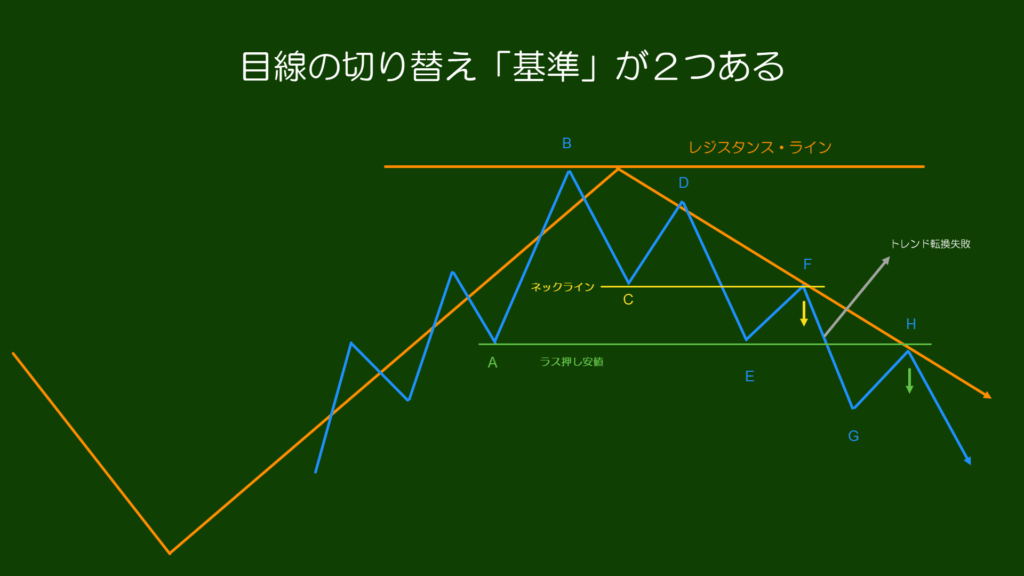

上図は、上昇→下降トレンドへ転換する場面ですが、

- 押し安値A(ダウ理論重視)

- ネックラインC(チャートパターン重視)

この2つのどちらで「下目線に切り替えるべきか?」という問題に直面します。

押し安値とは、「直前の高値を更新させた起点の安値」のこと。

一方、ネックラインは、ダブルトップなどの反転パターンに基づいた分岐点です。

結論から言えば、「どちらも正解」です。

ただし、それぞれが持つ性質の違いを理解しておく必要があります。

押し安値A

- トレンドの構造的な転換点(ダウ理論ベース)

- より遅行的だが、確定性が高い

- 本格的なトレンド転換を示唆

ネックラインC

- トレンド転換の初動シグナル

- より早期の判断材料になるが、押し安値に阻止されることがある。

- パターン認識型のトレーダーが意識しやすい

「早く入りたいからネックで切り替えたい」

「でも、押し安値を割るまではトレンド継続かも…」

ここで迷ってしまうんです。

解決策としてボクが大切にしているのは「段階的判断」です。

確かに、ダウ理論の考え方からすれば、「押し安値A割れ」を重視すべきかもしれません。

しかし、実際には「ネックラインC」を重視して目線を切り替える人も多くいます。

ここで大切なのは、市場参加者の心理やトレンド構造の変化を総合的に捉えることです。

多くのトレーダーは、ダウ理論だけを根拠に目線を切り替えているわけではありません。

移動平均線、レジサポ、チャートパターンなど、複数のテクニカル要素を組み合わせながら、状況に応じて判断しています。

ダウ理論における「押し安値・戻り高値」にこだわりすぎると、どうしても目線切り替えが遅れ、チャンスを逃すリスクが高くなってしまうのです。

では、ボクはこの「目線切り替えの二重基準問題」をどう解決しているのか?

ボクは、A-Bの上昇波を“親波”と定義し、その中に発生するB-C-D-Eの逆N波を、親波にネストされた“子波”と捉えます。

つまり、「押し安値A」を割るまでは、子波は親波の支配下にあるという見方です。

ダウ理論を忠実に用いるならば、「押し安値A」を割るまでは上昇トレンド継続=上目線です。

したがって、最初の戻り売りは高値Hで行うことになります。

しかしこの方法では、上位足の戻り売りポイント(橙色)から遠く離れた位置でのエントリーになり、結果として“伸びしろが少ない”“反転リスクが高い”といったデメリットが発生します。

そこでボクは、ネックラインCの割れでいったん目線を切り替え、高値Fでの戻り売りを行うようにしています。

確かに、高値Fでのエントリーは、まだ「親波の支配下」にあるため、押し安値Aで反発してしまうリスクを含みます。

しかし、その分“より高い位置から売れる”ため、リスクリワード的には優位性のある選択肢だと考えています。

ボクはこのアプローチを、「上目線の下目使い」(あるいは「下目線の上目使い」)と呼んでいます。

これは、親波のトレンドを尊重しつつ、子波を使って仕掛けていくという考え方です。

この方法なら、高く売る(あるいは安く買う)ことが可能になり、同時に「押し安値・戻り高値の反発」にも備えることができます。

つまり、トレンド転換の失敗リスクにも対応できるということです。

3.レンジ相場は機能しずらい

ダウ理論では、「トレンドの理論」なので、レンジ相場では機能しづらいです。

レンジ相場では、高値も安値も更新せずに、それまでのトレンドが中断されているので、「上昇か下降か」の判断がつきません。

ドル円は、140円の強力な上位足サポートと日足下降トレンドの攻防で保ち合いを形成しています。

このレンジ内のミニ・トレンドを追従することは可能ですが、波形は崩れやすく、反転リスクに晒されます。

それよりも、ブルベアの決着を待って、方向感が定まったところでトレードするのが賢明です。

終章 ダウ理論ベースの手法開発

ダウ理論は「チャート分析や手法の土台」であり、他のテクニカル指標と組み合わせることで、手法レベルに昇華させることが可能です。

ボクのトレード・スタイルは、ダウ理論をベースにしたもので、以下の組み合わせを用いています。

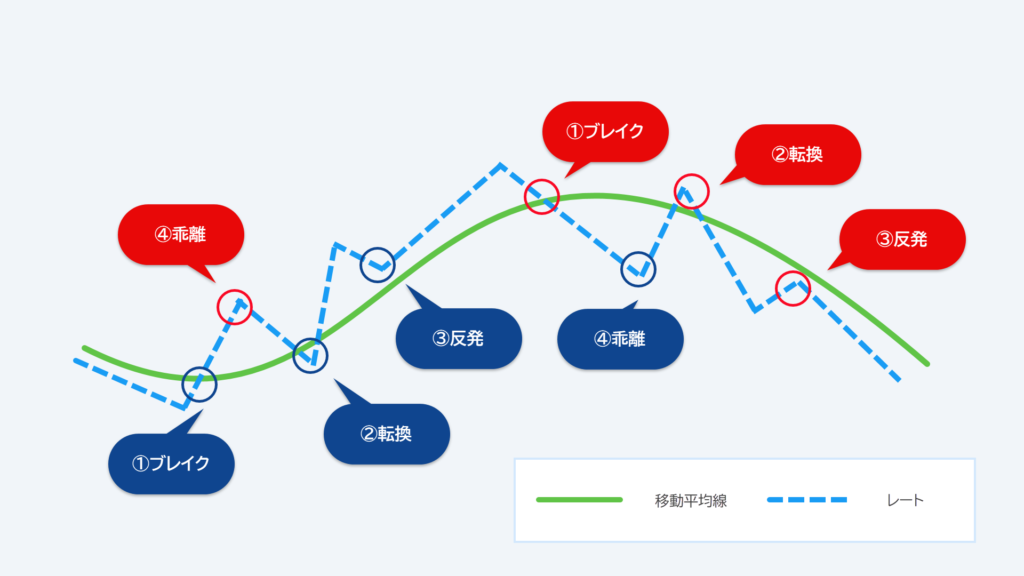

1.ダウ理論×移動平均線(グランビル)

ダウ理論と移動平均線を組み合わせることで、トレンド判断とエントリーポイントの精度が大きく向上します。

さらに”グランビルの法則”を併用することで、「乖離→戻り」の動きまで視野に入れられるのが大きなメリットです。

メリット1.トレンドの方向性と強さを「客観的に補強」できる。

ダウ理論は「高値・安値の切り上げ/切り下げ」をもとにトレンドを判断しますが、安値や高値の認識が主観的になりやすいという弱点があります。

一方、移動平均線(MA)は価格の平均値に基づいて滑らかに方向を示すため、ダウ理論の主観的な波認識を、より客観的・視覚的・定量的に裏付ける役割を果たします。

たとえば、価格が上昇しており、移動平均線(SMA)が右肩上がりであれば、ダウ理論と移動平均線という二重の根拠によって、上昇トレンドが客観的に裏付けられます。

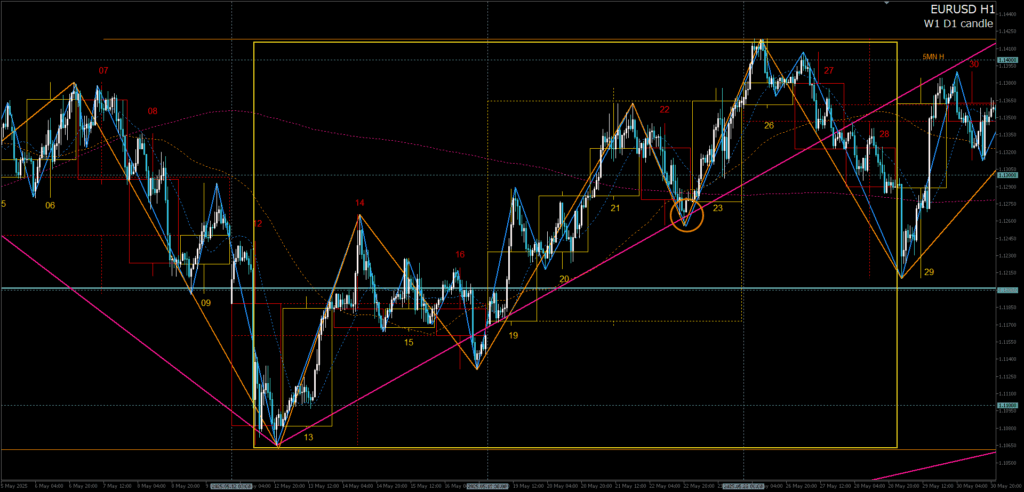

実際、黄枠内の値動きを見ると、4時間足SMA21(=4時間足レベルの流れ)は右肩上がりで推移しており、同時に4時間足の上昇トレンドも確認できます。

つまり、4時間足のダウと4時間足SMA21がともに「上目線」で一致しており、買いエントリーに有利な環境が整っていると言えるでしょう。

メリット2.グランビルの法則でエントリータイミングの精度が上がる

ダウ理論だけでは、「トレンドは分かったけど、どこで入るか?」が分かりづらいです。

そこで、グランビルの法則(価格と移動平均線の位置関係から売買のタイミングを判断する理論)を用いて、「MAに近づいた押し目でロング、MAへの戻りを待ってショート」など、戦術的なトレード判断を行います。

たとえば、4時間足の上昇トレンド中に価格が4時間足SMA21に接近し、橙◯で反発して高値を更新する動きが見られます。

この動きは、”グランビルの法則”における移動平均線との反発(買いエントリーポイント)に該当します。

メリット3.移動平均線と価格の乖離から”調整局面”を予測できる

ダウ理論と”グランビルの法則”を組み合わせることで、過熱したトレンドの調整局面を予測できます。

たとえば、価格が移動平均線から大きく乖離して上昇している場合、 「いずれ移動平均線に戻るだろう」と予測できます。

これは、ダウ理論にはない視点で、ダウ理論は「波の方向性」を見ることができても、“波の勢い”や“行き過ぎ”を測ることができません。

たとえば、21日高値で買うのは、価格と4時間足SMA21が乖離しているので、反落して含み損を抱えるリスクが高いといえます。

このような場面では、価格が4時間足SMA21まで一旦戻し、押し目を待つことで優位性の高いトレードが可能になります。

2.ダウ理論×レジスタンス・サポート

ダウ理論とレジスタンス・サポート(以下レジサポ)を組み合わせることで、トレンドの構造認識と価格帯の反転ポイントの裏付けが可能になります。

メリット1.波が止まりやすい価格帯を判断できる

レジサポは市場参加者が意識している価格帯で、過去に反発した場所、長期足で意識されている価格帯のことです。

ダウ理論で波のリズムを掴みながら、その波が止まりやすい価格帯(レジサポ)で仕掛ければ、損小利大のチャンスを活かせます。

たとえば、22日安値付近の4時間足上昇トレンドの押し目買いポイントに引いたラインは、過去3度にわたってレジスタンスとして機能していた価格帯です。

それを上抜けたことで、今度はサポートラインとして機能(22日安値)することで、押し目買いの根拠となりました。

メリット2.だましや行き過ぎを見抜ける

ダウ理論と重要なレジサポを組み合わせて確認することで、値動きの真贋を見極める手がかりになります。

たとえば、4時間足上昇トレンドにおいて、22日の押し安値を29日のローソク足が一時的に下抜きましたが、この動きは結局「だまし」となり、その後に高値を更新しました。

もしこのとき、”2024年高値サポートライン”の存在を認識できれば、22日安値の下抜けを”だまし”と判断しやすくなります。

3.トレンドの形成を価格帯で判断できる

ダウ理論では「高値・安値の切り上げ/切り下げ」がトレンド判断の基本ですが、“どの価格帯でそれが起きるか”という価格帯での裏付けがありません。

そこでレジサポを併用することで、「この価格帯が守られたらトレンド転換」「この価格帯を突破すればトレンド継続」といった、より具体的で客観性のある判断が可能になります。

たとえば、現在のユーロドルにおいては、2022年高値周辺のレジスタンス帯を重視することで、次のようなシナリオが立てられます。

「この価格帯が守られれば、4時間足レベルの下降トレンドへの転換、さらには日足レベルのダブルトップ形成」

「この価格帯を明確に突破すれば、日足レベルの上昇トレンドが継続」

このように、ダウ理論にレジサポの視点を重ねることで、トレンド判断に「価格帯」という意味を持たせることができ、再現性のあるシナリオ設計が可能になります。

3.ダウ理論×チャネルライン

ダウ理論とチャネルラインを組み合わせることで、波のリズム(テンポ)と目標値をより明確に可視化することができます。

レンジ相場では「一定の価格帯」で値動きが繰り返されますが、チャネルラインは一定の値幅の推移を視覚化するツールです。

トレンド相場において、チャネルラインを描くことで、相場の「振幅の範囲」と「向かう方向性」が読み取れるようになります。

多くの人が混同しがちですが、チャネルラインとトレンドラインはこちらの記事の「今週の視点」で解説しましたが、まったく異なる性質を持ちます。

チャネルライン(ピンク実線)は、波の振幅範囲(波のレンジ)を一定と仮定して平行に引くラインで、波のリズムと「価格の通り道」を表します。

一方、トレンドライン(ピンク破線)は、一時的な加速や減速など、波の勢いを視覚化するラインであり、平行にラインを引いても、チャネルにならないことがあります。

つまり、トレンドラインは、チャネルの中に一過性の変動として現れる局地的なリズムです。

そのため、価格がトレンドラインをブレイクしても、チャネルラインの方向性が保たれていれば、相場の大きな流れ(メイン・トレンド)は継続していると見ることができます。

メリット1.波のニュアンスを捉えやすい

ダウ理論の波形にチャネルラインを組み合わせることで、相場をより立体的に捉えることができます。

ダウ理論では、高値・安値の切り上げ/切り下げによってトレンドの構造を把握しますが、それだけでは「どのくらいの勢いで進行しているか」「リズムに変化があるか」といった動きの繊細な変化を捉えるのは難しいです。

そこで、チャネルラインを重ねることで、波の角度やスピード(勢い)・トレンドのリズムや変調の兆し・チャネル内での失速やブレイクの前兆といった、波の“ニュアンス”まで読み取れるようになります。

たとえば、現在のドル円は下降チャネル内に下降トレンドが継続しており、全体として「売りの優位性」が維持されている構造です。

このような環境では、下降トレンドライン(破線)を高値Aで一時的に上抜けたとしても、下降チャネルの影響下にあるままで、メイントレンドは継続しています。

このように、チャネルの存在を前提にすることで、「トレンド転換か?」という早計な判断を抑制し、慎重な視点を持てるようになります。

メリット2.エントリーとイグジットを可視化できる

ダウ理論にチャネルラインを重ねることで、チャネル上限でエントリー(戻り売り)、チャネル下限で利確など、トレンド内での戦術が組み立てやすくなります。

たとえば、ドル円は140円というサポートラインが意識されている一方で、下降チャネルの上限付近(=戻り売りが入りやすい位置)にあることから、ここから再び売り圧力(ピンク点線)が強まるシナリオも十分に想定されます。価格が下降チャネルの上限(レジスタンス)に近づいたときに、ダウ理論の高値切り下げが重なれば、戻り売りの根拠が強まります。

3.トレンド転換の早期に察知できる

チャネルの上限・下限を明確にブレイクしたときは、ダウ理論的にまだ転換が確定していなくても、トレンド失速や転換の予兆として機能します。

たとえば、下降チャネルの上限を明確に上抜け(ピンク◯)れば、 まだ安値を切り上げていなくても、トレンド転換の予兆を察知して、早いタイミングで”逆張り”を仕掛けることができます。

4.ダウ理論×ダウ理論

ダウ理論に基づくトレンド構造を時間軸をまたいで多層的に捉えることで、揺るぎない優位性を確保することが可能です。

このアプローチは、”マルチ・タイム・フレーム分析(MTF分析)”を用いた手法であり、「基準波と下位波のトレンド方向が揃うタイミングでエントリーする」ことが基本戦略となります。

たとえば、青◯の買いポイントは、4時間足基準波と1時間足下位波、双方のトレンドが上方向に揃うタイミングとなってます。

- 5日高値起点の”逆N波動”が、4時間足上昇トレンドの押し目候補に拒否される → ダブルボトムの形成

- この時点では、まだ1時間足ダブルボトムを崩して下落する可能性がある。

- 1時間足波の安値が明確に切り上がる → N波動の完成

さらに、上位足の日足上昇トレンドも維持されているため、上位波〜基準波〜下位波までトレンドがすべて上方向で揃っており、非常に優位性の高い買いシナリオといえます。

このような環境下では、明確なレジスタンス(※このチャートでは2022年高値の節目に警戒が必要)が近くにない限り、順方向への流れが加速しやすいのも特徴です。

5.ダウ理論×テクニカルの相乗効果

| テクニカル指標 | 機能(どう見るか) | 役割(どう使うか) |

| ダウ理論(単体) | トレンド構造の認識 | トレンドの方向・トレンド転換の判断 |

| ×移動平均線 | トレンドを「傾き」と「順序」で認識 | トレンド方向と押し目・戻り目の判断 |

| ×グランビルの法則 | 移動平均線と価格の位置・乖離を観察 | トレンドの転換・継続のシグナル |

| ×レジスタンスとサポート | 重要な価格帯の認識 | トレンド反転・ブレイクポイントの判断 |

| ×チャネルライン | 波の幅・スピードを視覚化 | 波の振幅範囲と方向性の判断 |

| ×ダウ理論のマルチタイム化 | 時間足ごとのトレンド構造の整合性を認識 | 複数時間足のトレンド優位性を判断 |

相場は本質的に“不確実性の世界”です。

どれほど緻密な分析をしても、「絶対に勝てる手法」は存在しません。

だからこそ、我々は常に“より優位性の高い方向”を選択する必要があります。

優位性とは「証拠」である。

相場の値動きは、ある意味で「裁判」に似ています。

勝敗を分けるのは、どちらの側に、より有力で、より多くの証拠(=優位性)が揃っているかという点です。

- ダウ理論によるトレンド構造

- 主要なレジサポ帯

- 移動平均線の向きや乖離

- ローソク足の勢いや実体の変化

- チャネルや波のリズム

- マルチタイムフレームの整合性

ダウ理論を軸に、こうした「優位性の証拠」を積み重ねることで、「どの方向に」「いつ」「どこで」エントリーすべきかが、より明確かつ客観的に判断できるようになります。

もちろん、すべての優位性が毎回揃うことは稀です。

しかし、複数の要素が同時に揃った場面では、極めて高いアドバンテージを得ることができ、それこそが“再現性のあるトレード”を構築する鍵になります。

つまり、「優位性の総量」で勝負するという発想が、あなたの手法の土台になります。

日本人トレーダーの5人に1人が選ぶXM Trading XMは全世界に242万口座の顧客を持つグローバル企業で(2025年現在)、日本人のFXトレーダーのうち、5人に1人がXMユーザーであると言われています。XMは最大888倍のレバレッジと追証なしのゼロカット・システムが魅力です。 こちらの公式サイトから口座開設すると15,000円分(※期間限定)の取引用ボーナスを受け取ることができます。自己資金0円で始められ、もちろん、利益は出金できます。

あわせて読みたい関連記事

◆お断り◆

この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

◆著作権について◆

当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。

詳細はご利用についてをご覧ください。

【毎週配信】FX相場の攻略ポイント解説!ドル円・ユーロドル・ポンドドル|週刊チャートナビ538回(2025/06/28)

【毎週配信】FX相場の攻略ポイント解説!ドル円・ユーロドル・ポンドドル|週刊チャートナビ539回(2025/07/05)

関連記事

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (5)

by SimpleImageLink

短期トレーダーの“バイブル”とも呼ばれる名著。相場の世界では、手法よりも“マインドセット”や“行動原則”が勝敗を分けます。 『デイトレード』を読むと”自分の弱点”を容赦なく突かれます。「早すぎるエントリー」「伸ばせない利確」「感情的な損切り拒否」多くのトレーダーが抱える問題を、本書は驚くほど鋭く言語化しています。

✔ こんな人におすすめ

・デイトレで勝ったり負けたりの波が激しい

・ 自分の感情やクセが邪魔だと思っている

・ 手法は学んだが勝率が安定しない

・ トレードの本質を深く理解したい

・ 名著と呼ばれる理由を体感したい

by SimpleImageLink

短期トレードの世界で安定して勝ち続けるには、インジケーターではなく「ローソク足そのもの」が語る情報を読めるかどうか。 『FX5分足スキャルピング プライスアクションの基本と原則』は、その核心にズバリ切り込んでいます。

✔ こんな人におすすめ

・ エントリーの“根拠”をもっと明確にしたい

・ プライスアクションの本質を理解したい

・ 小手先の手法に振り回されたくない

by SimpleImageLink

“相場で勝てない理由は手法ではなく、心の仕組みにある”この核心を明確に教えてくれるのが『ゾーン投資心理学入門』です。

マーク・ダグラスは、「なぜ損切りできないのか」「なぜ同じ失敗を繰り返すのか」「なぜ恐怖や期待に振り回されるのか」といったトレーダー特有の心理を、論理的に解き明かします。

本書が示す”ゾーン思考”を理解すると、相場の見え方がガラッと変わり、感情に左右されない“確率に従うトレード”ができるようになります。

デイトレ・スイングを問わず、すべてのトレーダー必読のメンタル本。勝ち続けるための基礎体力をつくる一冊です。

✔ こんな人におすすめ

・損切りが遅れがち、または怖くて入れない

・勝っても負けてもメンタルが安定しない

・ルールを守れず、自己嫌悪を繰り返してしまう

・成績の波が激しく、再現性がない

・トレード歴が長いのに勝てるようにならない

特に「長く相場をやっているのに伸び悩む中級者」ほど、この本によって一段階上のステージに進むケースが非常に多いです。

読書が苦手な方なら[オーディオブック] ゾーン 相場心理学入門がおすすめ。MP3音源になっていて内容がスッと入ってきます。

迷晴れ様、いつもお世話になっております。

先日はコメント返信していただきありがとうございました。

いつも動画・ブログを参考に勉強しております。

ダウ理論という曖昧で抽象的な概念を解説していただきありがとうございます。

トレードの勉強を行う上で最初に学ぶ事といえばダウ理論であり、全トレーダーの総意として自然とマーケットに反映されるものだと思っております。

相場の当たり前を今一度確認することで、納得感のあるトレードに繋げていきたいです。

ダウ理論は一見すると理解しやすいと錯覚してしまうのですが、曖昧で抽象的であるが故に失策を起こしてしまう自分がいました。

自分の過去トレードやデモトレードを通じて見えてきた自分の癖としてダウ理論に多くの期待を抱いている事が分かりました。

特に”トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する”の概念に縋り付いていると言っても過言ではない時期があったと思います。

具体的には浅い押し目が入った後の高値更新した時、”トレンド継続だ!エントリー!”や、上位足レジサポに当たった時”トレンド更新失敗!逆張りだ!”の様な癖がありました。

恐らく、そのトレードを続けてる限り一生勝てることがないと思われるので、自らの失策をチャンスに変える努力をしています。

為替相場は(おそらく)ゼロサムゲームである。

故に失策を犯した者の口座資金を奪うことが勝利条件である。

と、自分は思っています。

“ダウ理論のトレンドとは”を改めて理解し、自分の失策で自分の首を絞めないように気を付けていきます。

そして、勝利条件を達成できるように日々勉強を続けていきます。

7月に入り昨年同様酷暑が続いております。

体調管理が難しい時期ではありますが、どうかお体にはお気をつけくださいませ。

長文失礼しました。

五穀さん、今回も丁寧なコメントをいただき、ありがとうございます。

ダウ理論って、一見シンプルに見えるけど、いざ実践で使おうとすると意外と曖昧で難しいんですよね。

特に「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」というフレーズに依存しすぎたことで、逆にトレードを難しくしていたというお話には、多くの方が共感されるのではないかと思います。

相場には「正解」があるように見えて、実は「納得解」の積み上げだと感じます。

だからこそ、自分の癖を客観視できるって、本当に大きな武器です。

相場ってゼロサムの世界でもあるし、誰かの思い込みや迷いが、別の誰かの利益になるシビアな場所。

自分がやりがちな“勘違い”に早く気づけることが、結果的に自分を守ることに繋がるんですよね。

改めて自分の”トレンドとは”を再確認しました。

再確認の結果、トレンドとは”失策する相手(金額)が偏っている相場状態の事”と定義しました。

これが、自分のトレンドに対する納得感であり自分指標の一つです。

その偏りを見抜くために環境認識、MTF分析を鍛えていきます。

いつもご教授頂き有難うございます。ダウ理論は基本中の基本ですね。更にマルチタイムで各時間が今どういう相関になってるのかを把握しておけば、それだけでチャートの環境認識はほぼ把握できると思います。今のドル円でいうならば日足のダウは下目線で、その中を4時間足がレンジを作り時間調整をしてるように自分には見えます。相場の大衆心理のご説明もありましたが、昨年のトランプ当選による期待感からのトランプラリーが一服し、市場の関心はFRBの利下げはいつでどれくらいのものなのかというところに移ってるのが今の現状で、チャートにもハッキリ現れてると思います。自分もファンダの情報分析は毎日行ってますが、チャートは全ての事象を折り込むということを最近つくづく思いますし、市場参加者のポジションが何処に集中しているかを把握しておくことで、大きなトレンドが発生することを予め予測できますので、ダウ理論と合わせて考察することでより精度の高いトレードができると思います。大きな大前提と複合的な要因を積み重ねてより優位性のあるトレードを継続していきたいと思います。

今回も非常に読み応えのある考察、ありがとうございます。

おっしゃる通り、ダウ理論は「基本」と言いつつ、時間軸の相関まで意識できるようになると、環境認識の解像度が一段と上がりますよね。

「チャートは全てを織り込む」

この大原則に基づき、ダウ理論とファンダメンタルズを切り離すのではなく、相互に補完しながら考察されているそのスタンスは、まさに“実戦的な相場観”だと感じました。

これからもぜひ、知見の共有をよろしくお願いします。